A finales de la década de los 90 del siglo pasado y a principios de los 2000, la industria del automóvil vivía un momento dorado. Los fabricantes se atrevían con casi cualquier desarrollo técnico, pues el riesgo de fracasar era bajo con base en unos ingresos al alza y un sector en plena transición hacia la era de la electrónica y la digitalización que hacía más sencilla la obtención de algunos logros.

Entre todos aquellos progresos o avances tecnológicos, destacaron majestuosas obras de ingeniería como el propulsor W16 sobrealimentado de Volkswagen que se instalaría en el Bugatti Veyron. Pero no fue la única iniciativa salvaje y disruptiva de la época, sin duda fruto de la abundancia y de la creencia o seguridad de que el automóvil siempre sería térmico. Mercedes-Benz quiso construir un motor con 24 cilindros, nada menos, para relanzar su «nueva» marca de lujo, Maybach, por todo lo alto. Esta es su historia.

El renacimiento de Maybach: cuando el dinero no era un problema

Wilhelm y Karl Maybach fundaron su empresa en Alemania en 1909. Inicialmente, se dedicaron a construir motores para aerostatos. La compañía fue evolucionando hasta que, en 1960, Daimler se convirtió en su principal accionista. Cuatro décadas más tarde y tras haberse ocupado de la división de impulsores pesados de la multinacional, en Mercedes-Benz decidieron crear una marca de lujo extremo por encima de la habitual estrella de tres puntas. Renacía la doble M.

Fue entonces cuando aparecieron los modelos 57 y 62, con longitudes de hasta 6,17 metros, taras de 3,4 toneladas y una dotación de equipamiento abrumadora, parte de la cual sólo había sido empleada en el mundo aeronáutico por aquel entonces. Maybach Motorenbau tuvo, desde su resurgimiento en 2002 y hasta su interrupción en 2013, un verdadero cheque en blanco por parte de Daimler para crear los mejores automóviles del planeta, compitiendo directamente con Bentley (VAG) y con Rolls-Royce (BMW) gracias a “limusinas” cuyos precios superaban, hace ya más de 20 años, los 400.000 €.

Para mover semejantes vehículos, Mercedes tenía que crear un motor con una fuerza descomunal, incluso para los estándares del cambio de milenio, donde las mecánicas turbodiésel ya eran reinas. En vista de las adquisiciones de dos marcas británicas por parte de sus rivales germanos para competir en el segmento de la máxima opulencia (con grandes berlinas que se servían hasta con bloques W12 de gasolina), en Stuttgart pensaron en diferenciarse con un monstruoso V24 más propio de un barco. La idea se quiso materializar en 1999, pero se esfumó.

Un propulsor descabellado y destinado al marketing

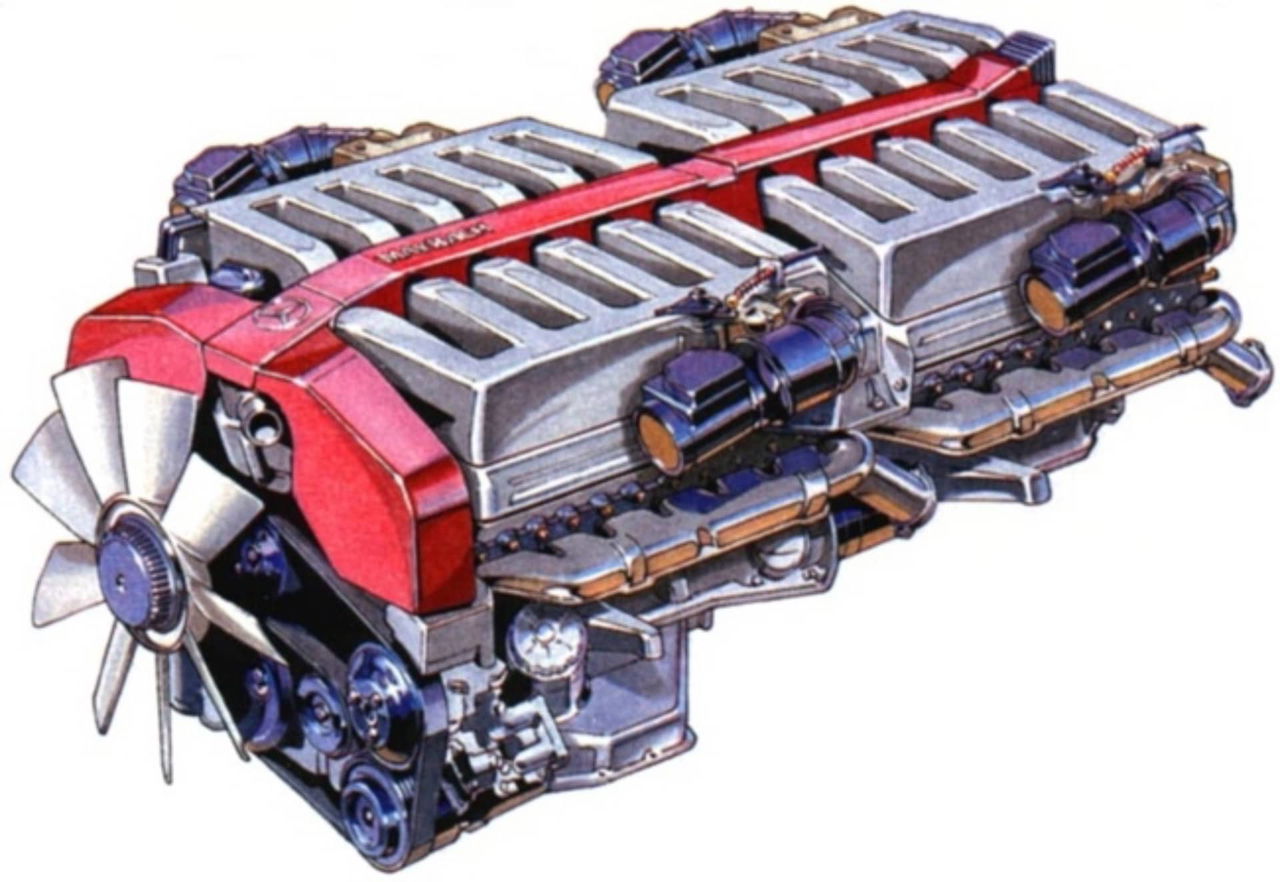

Inicialmente, Mercedes-Benz pensó en unir dos de sus V12 (como los que se montaban en el Clase S W220) para construir un impulsor único y pionero en la industria, cuyas cifras eran tan espectaculares como hipotéticas: 12 litros de cubicaje, 72 válvulas, 550 kg de peso y más de 1.000 CV de potencia. Sin embargo, los nuevos Maybach llegaron finalmente con un V12 biturbo de hasta 612 CV, mejorando lo que Mercedes ya tenía.

Un V24, según los ingenieros que se encargaron del proyecto, hubiese cabido (aunque muy ajustado) bajo el largo capó de estos coches, pero hubiese implicado multitud de inconvenientes que terminaron con su descarte en pro de algo más tradicional para lo que no dejaban de ser Clase S “remozados” (empleaban la misma plataforma). Su gasto de carburante hubiese sido disparatado, requiriendo un tanque de combustible de más de 150 l para obtener autonomías aceptables, sus emisiones probablemente no se hubiesen ajustado a la normativa Euro 3 y su centralita tendría que haber gestionado correctamente los ciclos de 24 cilindros.

Al margen de un coste de desarrollo y de producción altísimo, difícilmente amortizable (los beneficios de Mercedes hacían que un exceso así no supusiese un gran problema), los alemanes terminaron por poner más razón que corazón en lo que, al final, iba a ser un reclamo mercadotécnico para los consumidores más adinerados del mundo. Con todo, las ventas de Maybach nunca fueron buenas.